“Tallar la orfandad para inventar nuevos mundos”, por Analía de la Fuente

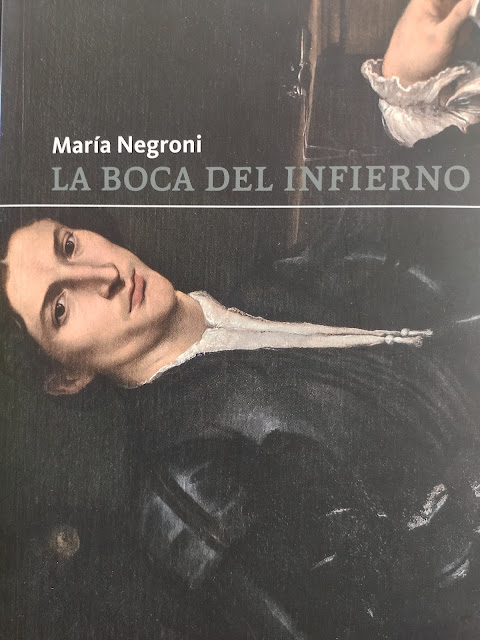

La boca del infierno, de María Negroni. Buenos Aires, Interzona, 2022, 72 págs.

La boca del infierno pertenece a la serie de libros de María Negroni en los que somos testigos de un acto de lectura ajeno y contagioso. Ese acto es mirada, pero también pensamiento y tacto, es un acto que acompaña a una escena originaria donde podemos ver a la autora, o, mejor, su imaginario y su voz poética, inmersos en su recorrido por el castillo de Bomarzo y en su paso por la novela de Manuel Mujica Láinez. Al leer La boca del infierno somos testigos de una experiencia de lectoescritura, porque leer y escribir, en esta cosmogonía, van de la mano. No es la primera vez, ni será la última en que el convite sea la celebración de un catálogo penumbroso de ficciones favoritas. Un verso de Exilium (2016) habla de “un hambre de libro a libro”, como si en la literatura existiera un modo de nutrirnos gracias al lenguaje de la ficción. Este modo peculiar en el que María nos invita a lectoras y lectores viene de larga data: tuvo su origen acaso con El testigo lúcido (2003), recorrido poético por la obra de Alejandra Pizarnik y sus textos de sombra. En ese libro se desmenuza obsesivamente la reescritura que Pizarnik produce a partir de La condesa sangrienta escrita por Valentine Penrose. El referente inmediato que va de Penrose, pasa por Pizarnik y llega a Negroni es, a su vez, la biografía siniestra de Erzsébet Báthory. Voces adentro de voces adentro de voces parece ser la escena en la que nos encontramos ante la lectura de obras así. Voces adentro voces y voces encimándose, erigiéndose desde el diálogo entre el mundo, sus vidas, sus cosas y la palabra poética. El itinerario incluye también Museo Negro (1999) y su paseo por la literatura gótica, Galería fantástica (2009), Pequeño mundo ilustrado (2011), Cartas extraordinarias (2013), y más cerca en el tiempo, la trilogía Dickinson (2018), Cornell (2013), Satie (2018). De este modo La boca del infierno es parte de un cuerpo de lecturas devocionales en las que la intérprete, insaciable y voraz, no puede sino invitar y transgredir su objeto de goce en un cuerpo otro, suerte de Frankenstein poético en el que las voces de sus libros amados devienen criaturas, cobran vida y transmigran. Hay algo en el modo de leer que hace de su autora una niña que juega con seriedad, como sólo es posible hacerlo en la infancia. El texto leído, sea de Láinez, de Dickinson, de Shelley, una noticia en el periódico o una etapa infame de la historia argentina, deviene evidencia. Esa evidencia es el mundo inmaterial que nos envuelve y atrapa, una historia que nos atraviesa y recorre nuestros sentidos y nuestro afecto. La seriedad de cuando niños es la entrega atenta, sin pausa ni prisa, de darnos a una actividad en la que el deseo construye y ampara. Simone Weil habla de la atención como modo de entrega genuino. Malebranche encuentra en el acto de orar la consagración extemporánea del pensamiento donde se funda la fe. Nietzsche alude a la necesidad, una vez que habitamos la vida adulta, de ser serios como en los juegos de la infancia. Cualquiera de estos tres pensadores hallaría, en los tributos de María, a su santuario de escritoras y escritores, la imperturbabilidad del juego literario, un credo indiscutible y las ofrendas de una afectividad lúcida.

Los libros de María están anclados en una episteme que busca “coser la materia al pensamiento”. Así lo expresa uno de los versos de su poemario Oratorio (2021). Porque lejos de disociarse, materia y pensamiento conviven en un orden que no es el único posible. El hilo finísimo que une las palabras a las cosas es el hilván que trama los ropajes de lo real. Y de lo real no están exentos los deseos, las ansias por la ficción.

En la voz lírica de La boca del infierno las alusiones a los aledaños son constantes, lo real alrededor es hostil, los hombres anidan el tiempo de sus vidas en jaulas que no comprenden, “el derecho a disentir” aparece como “inhumano”, pero, aun así, brota en la escritura. Y el duque Pier Francesco observa y capta y lo que atrapa es materia prima para su boca infernal y entonces escribe y canta, porque en su locura hay música. Dice Orsini que al terror le debe sus mejores páginas. ¿De qué otro espacio puede nacer la escritura si no es del intersticio que abre lo real agrietándolo? ¿Por dónde sino por esas grietas que permiten el paso de la luz? Cuando lo humano no asila, surge una conciencia capaz de pronunciar “lo puede todo la nada que me habita”. Volviendo a Weil, ella dice que transformar el mundo es un trabajo sobre las significaciones. Ese trabajo es arduo y tiene que ver, en primera instancia, con la capacidad que tenemos de dialogar con nuestro entorno, con escuchar los sonidos del vacío que nos rodea, y además con pronunciar lo nuevo, aquello que se acerca más a la representación de lo que, en definitiva, somos. Pier Francesco da forma a su orfandad de viudo cuando manda diseñar su bosque de monstruos en el castillo de Bomarzo. Su duelo esculpe la piedra, pule, amolda. Su deseo y su pena, la incomprensión por la pérdida paren sobre el pedregal las esculturas de su dolor. Esa poiesis única, espléndida, lo hermana con el minimalismo de Satie, las extravagancias de Dickinson o los dioramas de Cornell, como con las niñas de Báthory. Esa poiesis en los confines de la razón lo ubica entre el desfiladero de borders que se pasean por las altas, oscuras galerías del museo gótico que se yergue en la voz de María Negroni.

El duque es un hombre de su tiempo: en medio del Renacimiento italiano y el auge del humanismo no puede sino sentir sobre sí el peso de las miradas propensas a simetrías y proporciones, incapaces de detenerse en lo deforme sin espanto. La perfección de las figuras opera sobre el inconsciente colectivo sustentada por la nobleza de la que Orsini es parte, solo en parte. Como contemporáneo de sí mismo también es capaz de ponderar los avatares intestinos de las pujas por el poder y situarse a un costado, enajenado en el armado de un puzzle para su locura, el bosque sagrado donde puedan morar sus disidencias.

El entramado de esta boca canta, las imágenes del duque responden a una cadencia capaz de tararear la demencia y el espanto. Hay un abismo de voces que nace de libros adentro de libros adentro de libros. Voces adentro de voces que repiten de modos diversos un solo mensaje: es posible refugiarnos del orden que nace en la urdimbre entre las palabras y las cosas, hay zonas de luz escondidas entre las líneas que componen la partitura infernal cuya música escuchamos de fondo, suave y constante, en lo cotidiano.

Comentarios

Publicar un comentario