“Hadas y umbrales juveniles”, por María Laura Pérez Gras

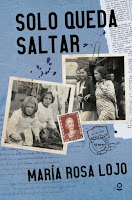

Solo queda saltar,

de María Rosa Lojo. Buenos Aires,

Loqueleo, Santillana, 2018, 152 pp.

Para quienes conocemos la

obra y la trayectoria de Lojo, esta es mucho más que una primera novela

juvenil. Se trata de una narración que podría leerse como las memorias literarias

de la autora en clave didáctica. Hablamos de memorias literarias, porque el

texto recoge lo sembrado a lo largo de toda su obra escrita y lo esparce sobre

las páginas con levedad y sutileza sorprendentes, como si en lugar de ser

frutos de cosechas pasadas fueran un finísimo polvillo de hadas que puede hacer

reflotar cada personaje, cada paisaje, cada gesto literario, ya existentes en

un libro anterior, en una creación nueva, y puede trasladarlos a todos juntos a

una isla-novela virgen donde el tiempo y la magia de la ficción tienen sus

propias reglas. Por otra parte, decimos que esta narración está en clave

didáctica, no porque el texto ofrezca moraleja ni recetas pedagógicas; por el

contrario, da cuenta de los avatares, las contradicciones, los dilemas y sus

paradojas en la vida de los personajes. Y, a un tiempo, estas mismas cuestiones

son planteadas en el plano de la historia nacional, en cada uno de los períodos

en que se recala a lo largo de la novela (secuelas de la guerra contra el

indio, franquismo, peronismo, dictaduras militares argentinas, el duelo por los

desaparecidos). Por lo tanto, nos mueve hacia la superación de mandatos y

prejuicios individuales y sociales, hacia el derrumbe de estructuras del

pensamiento ya obsoletas, que aún nos siguen dividiendo. Se revisan flagelos de

la convivencia humana que hoy tienen etiquetas globales, pero que en esos

tiempos eran tabú: patriarcado, violencia de género, bullying, racismo, discriminación, censura ideológica.

Otro de los logros de la

novela radica en su composición especular: se trata de dos diarios/memorias,

escritos por dos hermanas, en dos lugares de pertenencia que hacen de contrapunto

espacial, con dos perspectivas de época y subjetividades diferentes. Desde el comienzo

hasta la página cien, leemos el Cuaderno de Celia de 1948, en el que se relata

la llegada a Chivilcoy, provincia de Buenos Aires, de la protagonista y su

hermana menor, Isolina, tras quedar huérfanas en Finisterre, su Galicia natal.

Allí tienen que adaptarse a vivir con su tío Juan, dueño de un almacén de ramos

generales, en una de las mayores zonas de contacto entre las comunidades

aborígenes supervivientes de la conquista del desierto, los habitantes criollos

y los inmigrantes europeos que venían a buscar mejor fortuna que una guerra. Un

lugar propicio para que pronto se sume una niña más y abra el juego: se trata

de Ignacia, descendiente del clan del histórico cacique mapuche Ignacio

Coliqueo, que huye de Los Toldos con su madre y se refugia también en la casa

de Juan. Este espacio de intercambio multiétnico y cultural hará de pivote

entre el pasado de las tres niñas, signado por los horrores del abuso infantil,

y el porvenir diverso de cada una de ellas, ya dispersas por el mundo. Hay un

constante sopesar de las semblanzas y los contrastes entre las distintas

culturas, tradiciones, lenguas y lugares, leitmotiv de la vida de todo

inmigrante, que se profundiza en este pueblo del interior, compuesto de

desertores heridos o disidentes de bandadas humanas venidas de los cuatro vientos,

y que se aliviana con la posibilidad de salir al mundo y de desplegar las alas.

Esa bocanada de frescura, de modernidad, de oportunidades y libertad la trae el

segundo diario, el Cuaderno de Isolina, de 2018. Y en su relato, la historia

recogida se abre de lo local a lo global: los líderes pacifistas asesinados,

Vietnam, los hippies, los Beatles, la

moda.

Un antecedente de estos

cuadernos, mencionado en las primeras páginas de la novela, son las cartas que

el padre de las protagonistas, Manuel, preso después de la Guerra Civil

Española, escribía en clave para que su madre las interpretara, y así evadir la

censura franquista. De esta manera, por medio de consejos y acciones concretas,

les transmitió a sus hijas el valor de la palabra escrita: “Escríbelo.

Regístralo. Apúntalo. Nadie sabe que dentro de un bloque de mármol hay

escondido un cuerpo, una cara, unos ojos que miran los tuyos, hasta que los

descubre un escultor. Así es con lo que sientes, con lo que piensas, cuando lo

ves escrito” (2018, p. 11). Y esto es justamente lo que descubrimos al leer los

dos diarios que componen la novela: los cuerpos, las caras, los ojos de quienes

atravesaron vidas enteras a lo largo de sus páginas.

Y también encontramos allí

los cuerpos, las caras y los ojos de los personajes y los seres mágicos creados

por María Rosa Lojo a lo largo de su vida en las páginas de sus libros. El

recorrido es sorprendentemente revelador, repleto de imágenes evocadas, y se

desarrolla en paralelo al devenir de la historia argentina, que también se

traza en la novela como señalamos antes.

La red familiar y la migración

de Galicia a Buenos Aires después de la Guerra Civil Española remiten a Árbol de familia (2010), pero el cruce

simbólico entre la Finisterre de Galicia y el fin de la tierra que representa

nuestra Tierra Adentro nos llevan a las historias entrelazadas de Rosalin y

Elizabeth en Finisterre (2005). Además,

el paralelismo entre una meiga y una machi, brujas y médicas a un tiempo en

las tradiciones mágicas de cada uno de estos lugares, nos transporta a La pasión de los nómades (1994) y a una

de sus protagonistas: la feérica sobrina del Mago Merlín. A su vez, Doña

Manuelita Rosas, protagonista de La

princesa federal (1998) y personaje secundario en Finisterre (2005) es mentada brevemente, durante un paseo por el

Museo Nacional que realizan las niñas en Buenos Aires. Ya algo avanzada la

novela que nos ocupa, pero con gran relevancia para el argumento, aparece la

gallega Carmen Brey, personaje central de Las

libres del Sur (2004), donde oficia de secretaria de Victoria Ocampo. En Solo queda saltar, Carmen Brey es la

maestra ejemplar de Celia, quien la guiará en su amor por las letras y la

docencia. Ella marcará también dos momentos históricos de gran relevancia: se

verá en la necesidad de recurrir a sus contactos en Buenos Aires (nada menos

que Eva Perón, a quien conoció cuando esta era una niña) para que militantes

enfervorizados no cierren su instituto de idiomas en Chivilcoy por no

comulgar con sus imposiciones,

y su hijo Manuel será un desaparecido durante la última dictadura militar. De

este período nefasto se ocupa también Lojo en una de sus más recientes novelas,

Todos éramos hijos, de 2014. Por

último, recogemos un guiño más de la autora, el que nos señala a las “siniguales”

que imagina Isolina de niña en Galicia, le describe a su tío en Argentina, y

que luego rememora e invoca, ya anciana y de regreso a esa cuna tradicional de

hadas que es Finisterre; son seres creados en El

libro de las Siniguales y del único Sinigual (2016) por la pluma de María Rosa Lojo y el arte visual de su

hija Leonor Beuter, e inspirados en la tradición feérica celta de la tierra de

sus ancestros.

Los

ecos son muchos, más de los que podemos mencionar en estas líneas. Por eso esta

novela aparece ante los ojos de los lectores que venimos leyendo la obra de

Lojo como un álbum familiar hecho de palabras, personajes, paisajes, magia y

tiempo, pleno de evocaciones que ya hemos hecho propias. Asimismo, para los

lectores jóvenes este libro puede ser el inicio, el umbral, el primer paso a

una literatura nueva, alejada ya de los tópicos infantiles, que los acerque a

su historia, su lengua, su identidad y sus propios dilemas.

Comentarios

Publicar un comentario